Clubhouse ist deutlich kleiner als Twitter

Mit 2 Millionen aktiven Anwendern ist Clubhouse deutlich kleiner als Twitter mit rund 330 Millionen aktiven Nutzern. Clubhouse hat aber von Anfang an darauf gesetzt, Promis wie Oprah Winfrey, Chris Rock, Drake, Virgil Abloh und Paris Hilton für das Netzwerk zu gewinnen.

Wann Clubhouse auch im Google Play Store verfügbar sein wird, teilen die Clubhouse-Macher allerdings nicht mit. Die Programmierung einer Android-Version steht aber offenbar noch ganz am Anfang: Man werde „bald mit der Arbeit an der Android-App beginnen und weitere Funktionen für Barrierefreiheit und Lokalisierung hinzuzufügen, damit Menschen auf der ganzen Welt Clubhouse auf eine Art und Weise erleben können, die sich für sie vertraut anfühlt“, schrieben die Firmengründer weiter.

Für die Lösung der technischen und organisatorischen Aufgaben kann Clubhouse nun auf frisches Geld zurückgreifen. Die zweite Finanzierungsrunde wird von dem Risikokapitalgeber Andreessen Horowitz geleitet, der schon die „Series A“ angeführt hatte. Mit der aktuellen „Series B“ werden die Clubhouse-Anteile nach Berechnungen des Silicon-Valley-Portals „The Information“ mit rund einer Milliarde Dollar bewertet, obwohl Clubhouse bislang keine Einnahmen aufweisen kann.

Virtuelles soziales Ventil

„Das rege Interesse von Risikokapitalgebern an Clubhouse ist eine Wette darauf, dass die App, die einigen Menschen während der Pandemie ein virtuelles soziales Ventil geboten hat, weiterhin neue Nutzer anziehen wird, nachdem die persönlichen sozialen Aktivitäten wieder aufgenommen wurden“, schreibt „The Information“. Von dem Hype um Clubhouse profitieren auch andere Social-Audio-Start-ups wie Cappuccino oder Audio-Unternehmen wie Teamspeak und Discord, die aus der Gaming-Szene kommen.

Die Clubhouse-Macher nutzen das frische Geld aber nicht allein für eine weitere Expansion, sondern haben sich auch die Erledigung von Hausaufgaben vorgenommen, die überfällig sind. So werde man sich darum kümmern, technische Probleme bei den Servern wegen des großen Nutzerzulaufs in den Griff zu bekommen. „Ein großer Teil einer neuen Finanzierungsrunde wird in die Technologie und Infrastruktur fließen, um das Clubhouse-Erlebnis für alle zu skalieren, so dass es immer schnell und performant ist, unabhängig davon, wie viele Leute teilnehmen.“

Was passiert mit den Daten?

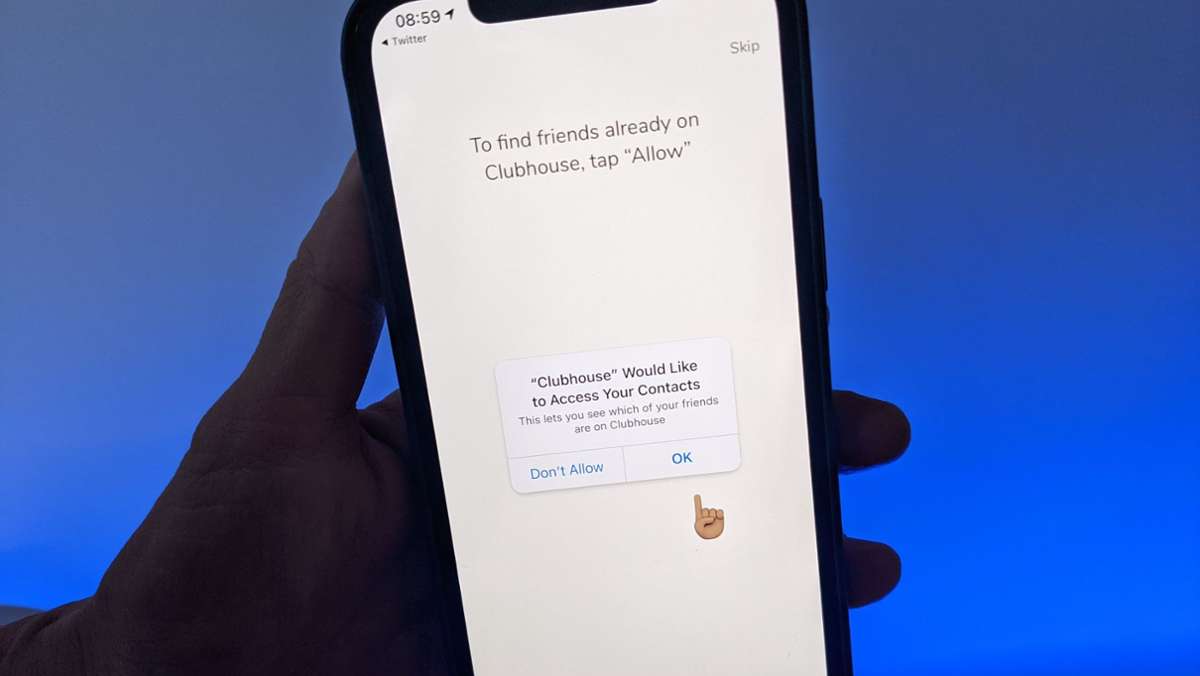

Außerdem sollen „Funktionen für Barrierefreiheit und Lokalisierung“ hinzugefügt werden, heißt es in dem Blogeintrag weiter. Die Frage, ob zur „Lokalisierung“ auch eine Anpassung an den rechtlichen Rahmen in Ländern wie Deutschland gehört, lassen die Clubhouse-Gründer Davison und Seth aber offen. In ihrer aktuellen Form verstößt die App nämlich mehrfach gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung. Nicht nur die Aufforderung, einen Zugriff auf alle Einträge des Smartphone-Adressbuches zu gewähren, ist umstritten. Unklar ist auch, was genau mit den Audio-Dateien passiert, die Clubhouse zumindest temporär auf Servern in den USA speichert. Die Aufzeichnung soll nur im Fall von Beschwerden ausgewertet werden, versichert das Netzwerk. Und danach würden alle Daten wieder gelöscht.

Ob die Daten dann tatsächlich wieder verschwinden, können die Anwender aber nicht überprüfen. Und in Europa müssten die User auch vernünftig vorab gefragt werden, ob sie mit der Aufzeichnung überhaupt einverstanden sind. Diese Einwilligung wird aber nur in einem langen Text der Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt, was nach Einschätzung von Experten gegen deutsches Recht verstößt.